(この記事は東京大学航空宇宙工学科/専攻Advent Calendar 2019(https://adventar.org/calendars/4086)の記事です)

近年、飛行機の需要はますます増えている一方で、一部地域で飛行機という乗り物に対する風当たりは強くなっています。

グレタ・トゥーンベリさんは大西洋を飛行機を使わずに渡るという強硬姿勢を貫き[1]、スウェーデンでは2018年の流行語大賞に「飛ぶことは恥だ」という意味の”Flygskam”が選ばれています[2]。

そんな中、電動航空機は最近HOTになっています。モーターやバッテリーの性能の向上に伴って、電動航空機が現実味を帯びてきたからです。

この記事では、そんな電動航空機の利点や種類、課題、動向などについてまとめていきます。

目次

電動航空機とは

従来の航空機と電動航空機の違いは、電動モーターでファンを回して推力を得るシステムがあるか否かです。

従来の飛行機では、燃料を使ってジェットエンジンで推力を生み出していたのに対して、電動航空機では、バッテリーや発電機など何かしらの電力源から得た電気を用いてモーターを回して推力を得ます。

電動航空機の利点

電動航空機の利点は大きく分けて3つの側面から考えることができます。

①環境的な側面

二酸化炭素の排出量を抑えられるというのは最も注目されている利点の一つです。また、推進機を分散配置することによって騒音も抑えられると考えられています。

②外見的な側面

電動化することによって形状の自由度が上がります。これは、従来のエンジンでは少ない箇所に推進系統を集中する方が効率が良かったのに対し、電動航空機ではそのような制約を受けないからです。

③オペレーション的な側面

まず、運航中のメリットとして、回転数を制御しやすいことが挙げられます。また、エンジンに比べて応答性が良いこともメリットです。さらに、完全電動航空機においては、地上での整備性が良くなります。これはエンジンを使った推進系統に比べてモーターを使った推進系統は機構が単純なためです。

電動航空機の種類

「電動航空機」という言葉だけを聞くと、電気自動車のように、全てバッテリーの電力だけで動く機体(All Electric)を想像するかもしれません。しかし、自動車と違い、機体の重さの影響が大きい航空機において、エネルギー密度の小さいバッテリーだけでエネルギーを賄うことは困難を極めます。そのため、以下のように全電動以外にも様々な方式が考案されています[3]。

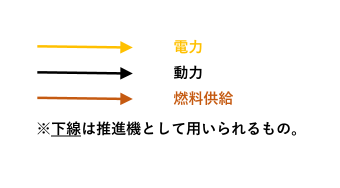

All Electric

バッテリーからの電力のみでモーターを回すタイプのシステムです。

Fig. 1 All Electric

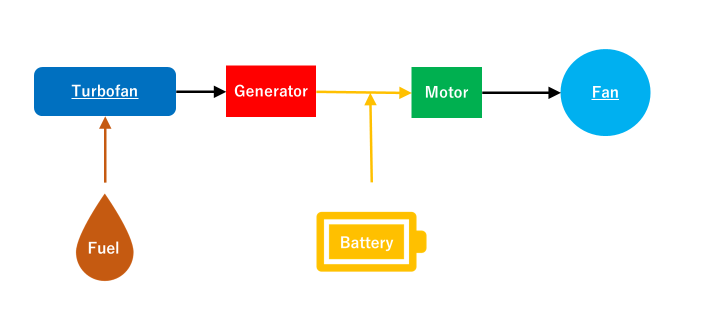

Hybrid Electric

Hybrid Electricでは、燃料とバッテリーの電力の両方を用います。以下の3つの種類があります。

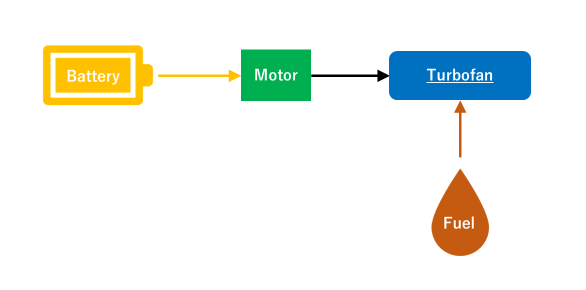

Series Hybrid

Series Hybridでは、燃料を用いて発電を行って生み出した電力とバッテリーからの電力を合わせて、電動モーターを回し、ファンを回転させます。自動車で言うと、日産e-Powerに似ています。

Fig. 2 Series Hybrid

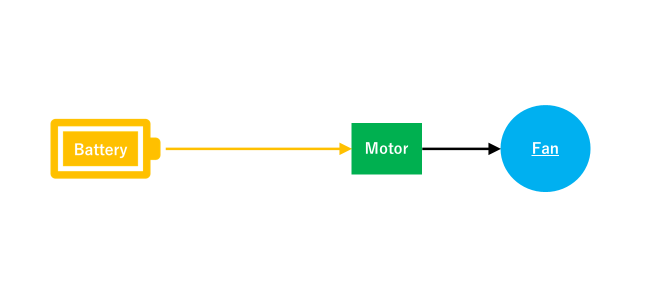

Parallel Hybrid

Parallel Hybridでは、燃料を用いてターボファンエンジンを稼働させつつ、バッテリーからの電力で回転させたモーターの動力も用いる方式です。自動車で言うと、ホンダのIMAハイブリッドシステムに似ています。

Fig. 3 Parallel Hybrid

Series/Parallel Partial Hybrid

Series/Parallel Partial Hybridでは、ターボファンエンジンを稼働させつつ発電も行い、その電力とバッテリーからの電力を合わせて、電動モーターを回し、ファンを回転させます。自動車で言うと、プリウスなどに搭載されているトヨタのハイブリッド方式に似ています。

Fig. 4 Series/Parallel Partial Hybrid

Turbo Electric

Turbo Electricは、バッテリーを用いないタイプです。以下の2種類があります。

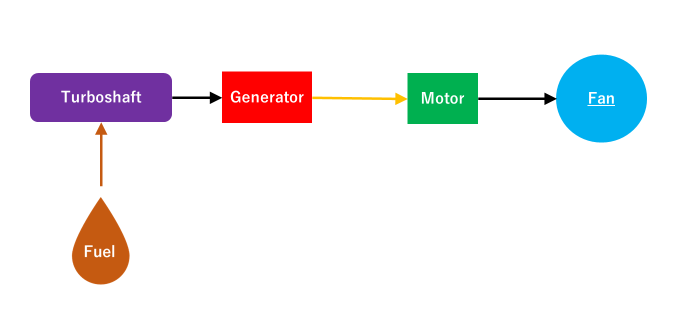

Full Turbo Electric

Full Turbo Electricでは、燃料を用いて発電を行い、その電力で電動モーターを回し、ファンを回転させます。

Fig. 5 Full Turbo Electric

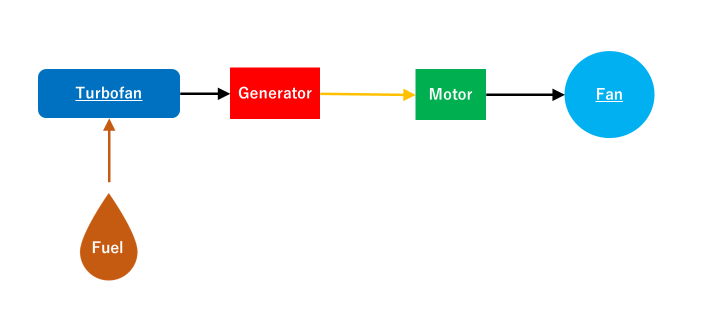

Partial Turbo Electric

Partial Turbo Electricでは、ターボファンエンジンを稼働させつつ発電も行い、その電力で電動モーターを回し、ファンを回転させます。

Fig. 6 Partial Turbo Electric

電動航空機実現への課題

電動航空機実現には様々な課題があります。以下はほんの一例です。

①性能上の課題

・航続距離が短く、搭載可能なペイロードが少ない。→バッテリーのエネルギー密度不足やモーターの出力密度不足に起因。

②ビジネス上の課題

・高エネルギー密度のバッテリーが高価

③法律上の課題

・耐空性基準が未整備

海外の動向

海外の動向ということで、1つ例を紹介します。

Airbus、Rolls-Royce、Siemensの3社はE-FAN Xを2021年に飛行させる予定です、[4]。

E-FAN Xは、現在地方路線で使われている100席級BAe 146リージョナル旅客機の4基のエンジンの一つを、2MW(メガワット)電動モーターで駆動するファンに置き換えた機体です[5]。

この実証実験を経て、電動化技術を確立し、EUが設定した2050年の環境目標をクリアするのが狙いだと思われます。

日本の動向

一方で、日本ではどのような動きがあるかと言うと、2018年7月1日に「航空機電動化(ECLAIR)コンソーシアム」が発足しました。このコンソーシアムは、JAXA、経産省、各民間企業が連携して、電動航空機の開発を進めていくことを目的としています。

2018年12月と2019年11月にオープンフォーラムを開催され、私も参加しました。

日本は国内で、モーターやバッテリーといった電動航空機の要素技術開発を進められるだけの産業基盤がある一方で、電動航空機という世界の潮流に対して動き出しが遅かったというのが現状です。このECLAIRコンソーシアムをうまく活用して、多くの日本企業が航空機産業に参入するようになればいいですね。

まとめ

・電動航空機と一言で言っても、色々な種類がある。

・実現すれば、環境的にもオペレーション的にも利点があるが、まだまだ課題は山積み。

・日本は世界に遅れを取っている。

・All Electricならグレタさんも乗れる!

参考文献

[1]「環境活動家グレタさん、大西洋横断成功 ヨットでNY着」朝日新聞デジタル(最終閲覧日:2019年12月14日)

https://www.google.com/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASM8X40Z7M8XUHBI00G.html

[2]「旅行で「飛行機に乗らない」選択ーー増加する電車移動、求められる電気飛行機」AMP-ビジネスインスピレーションメディア(最終閲覧日:2019年12月14日)

https://www.google.com/amp/s/amp.review/2019/07/07/sweden-2/amp/

[3]National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2016. “Commercial Aircraft Propulsion and Energy Systems Research: Reducing Global Carbon Emissions.” Washington, DC: The National Academies Press.(最終閲覧日:2019年12月14日)

https://www.nap.edu/read/23490/chapter/7

[4]”The E-Fan X programme,” Rolls-Royce (最終閲覧日:2019年12月14日)

https://www.rolls-royce.com/media/our-stories/insights/2018/paul-stein-talks-about-e-fan-x.aspx

[5]「エアバス「E-Fan X」ハイブリッド・システム、BAe 146リージョナル機で飛行試験を目指す」TOKYO EXPRESS (最終閲覧日:2019年12月14日)

blickpixel / Pixabay